印发《内蒙古自治区国土空间规划(2021—2035年)》的通知

内政发〔2024〕32号

各盟行政公署、市人民政府,自治区各委、办、厅、局,各大企业、事业单位:

《内蒙古自治区国土空间规划(2021—2035年)》已经国务院批复同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。

2024年7月3日

(本文有删减)

内蒙古自治区国土空间规划

(2021-2035年)

第一章 国土空间现状和态势

内蒙古自治区位于祖国北部边疆,横跨我国东北、华北和西北,边境线长达4200余公里,是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区,要立足国家战略需要和区情基础,深刻认识内蒙古自治区发展环境面临的机遇与挑战,走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

第一节 自然地理格局与资源禀赋

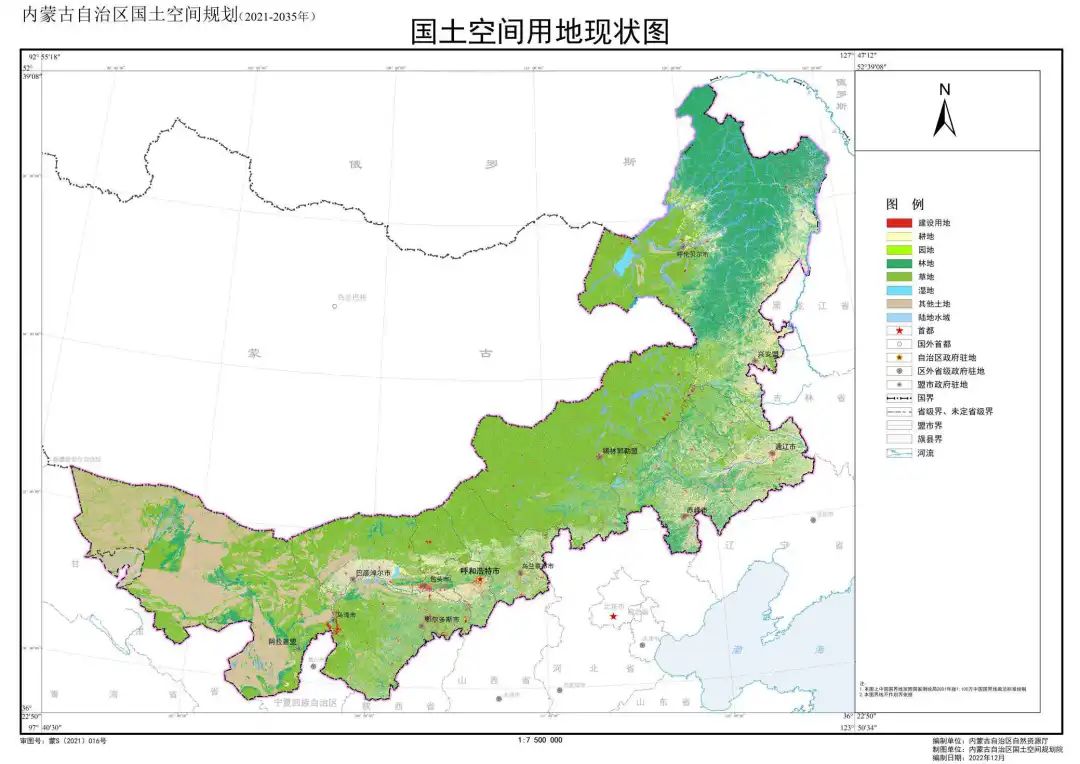

地貌复杂多样,自然地理独特。内蒙古自治区主要有山地、丘陵、高原、平原、滩川、沙地、沙漠、戈壁等地貌。中生代白垩纪前后,地球板块运动隆起先后形成大兴安岭、阴山、贺兰山等山脉,构成内蒙古地貌的“主骨架”,形成草原畜牧业与农牧业生产的分界线,是中国乃至东亚地区的生态防线。区域分布特色鲜明,东部有大兴安岭茫茫林海,西部是浩瀚绵延沙漠戈壁,南部多平原及丘陵沟壑区,北部是沿边辽阔草原。

草地广袤,地带性分异明显。内蒙古自治区草原是欧亚大陆温带草原重要组成部分,自东向西依次分布有草甸草原、典型草原、荒漠草原、草原化荒漠和荒漠等地带性植被草原类型,依序形成了呼伦贝尔、科尔沁、锡林郭勒、乌兰察布、鄂尔多斯、阿拉善六大草原。

林地居全国之首,集中分布于大兴安岭。内蒙古自治区林地主要分布在大兴安岭原始林区和11片次生林区,居全国首位。

耕地数量大质量差,主要分布在三大流域。内蒙古自治区耕地主要分布在黄河、西辽河、嫩江等地区。耕地质量总体较低,水土资源空间匹配错位,阴山、贺兰山山前丘陵和台地错配现象尤为突出。作为我国粮食主产区和粮食规模外调省区之一,每年粮食总产量稳定在700亿斤以上。

水资源禀赋差,时空分布不均。内蒙古自治区涉及松花江区、辽河区、海河区、黄河区和西北诸河区5个水资源一级区,多年平均年降水量282毫米,多年平均水资源总量为547亿立方米,约为全国平均水平的l/7。水资源主要分布在东部呼伦贝尔市,占内蒙古自治区总量的58%。天然河川径流量主要集中在6-9月,约占全年的70%-80%。

生态地位重要,屏障作用突出。根据资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价结果,内蒙古自治区生态功能极重要区和重要区面积大、涉及范围广。其中,大兴安岭林区是国家生态安全屏障东北森林带的重要组成部分,呼伦贝尔、乌兰察布、科尔沁草原及浑善达克沙地以西的北部区域是国家生态安全屏障的主要组成部分。

历史文化璀璨,民族风情独特。内蒙古自治区历史悠久,孕育着举世闻名的红山、大窑、萨拉乌苏、夏家店、扎赉诺尔等历史文化,是我国民族区域自治制度的发源地,赢得了模范自治区的崇高荣誉。几千年来,生活在这里的各个民族交往交流交融,共同创造了美好的家园和灿烂的草原文化,各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,中华民族共同体意识不断铸牢。

第二节 国土空间保护开发现状及主要问题

内蒙古自治区始终贯彻新发展理念,坚持底线思维,严格保护耕地,支撑了粮食生产“十七连丰”、肉类产量“十六连稳”,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,主体功能区布局基本形成,生态环境明显好转,空间集聚特征明显增强,资源供给保障能力增强,国家重要能源和战略资源基地尽显担当,我国向北开放重要桥头堡活力得以彰显,综合经济实力显著增强。但同时国土空间保护开发也面临着资源环境约束、空间保障不足等亟待解决的问题。

整体生态环境依然脆弱,局部生态服务功能仍需提高。本底条件依然脆弱,资源富集区与生态脆弱区多有重叠,水土资源空间匹配度较差,历史遗留生态欠账加之气候因素的叠加影响,导致局部生态服务功能不高、生态多样性降低,生态脆弱区域和荒漠化土地面积占比较大,大兴安岭周边地区林缘后退。草原过度利用,叠加自然灾害等多重因素,局部地区出现不同程度的生态功能退化。

农牧资源利用不够合理,空间布局尚待优化。大兴安岭、阴山山脉、贺兰山山脉沿麓农牧交错带等区域,种植业与畜牧业持续争地,耕作线不断北移。传统重开发、轻保护、重经济、轻生态的生产方式,加剧水土资源不平衡,空间布局有待优化。

城乡用地总体粗放,节约集约利用水平亟待提升。城乡建设仍以外延扩张的发展模式为主,建设用地利用粗放、布局分散、效率较低,大尺度、单一功能区划问题突出。开发区土地利用强度和建设用地效益不高,低于全国平均水平。农村牧区呈现人口减少、建设用地增加的态势。

国土空间品质不高,美丽国土建设有待加强。城市化地区交通运输用地、城镇公共服务用地和绿地等占比偏低,学校、医院等公共服务设施分布不够均衡,长距离通学、就医加剧交通拥堵,农村牧区基础设施与公共服务设施配套不健全,人居环境有待改善。

第三节 国土空间保护开发面临机遇和挑战

目前,我国已进入高质量发展阶段,在贯彻落实新发展理念,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的时代要求下,随着黄河流域生态保护和高质量发展、西部大开发和东北全面振兴等国家战略深入实施,为内蒙古自治区积极探索生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,融入共建“一带一路”、构建高品质国土空间格局,提升空间保障能力,提高国土空间治理体系和治理能力现代化水平带来多重叠加机遇。

资源环境约束日益趋紧。内蒙古自治区资源环境地域分异明显,东部地区水土条件较好,自然生态系统相对稳定,中西部地区产业相对较密集,资源消耗量高,水资源不足,生态脆弱,资源环境承载能力不足甚至超载。在新型工业化、信息化、城镇化和农牧业现代化快速发展的同时,对土地、水、矿产等自然资源的刚性需求仍在持续。实现国家碳达峰碳中和目标,在控制碳排放、增加碳汇、提高生态系统固碳能力等方面任务艰巨。

国土空间开发利用方式亟需转变。内蒙古自治区国土空间开发利用仍处在要素驱动和规模扩张阶段,传统优势产业重型化特征明显,新产业、新技术、新产品项目用地节约集约和优化利用程度不高,国土空间多功能复合利用、综合利用不足。推动高质量发展,必须加快转变自然资源开发利用方式,提升国土空间品质和利用效率,推动形成绿色发展方式和生活方式,促进经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

生态保护修复任务艰巨。内蒙古自治区是我国生态脆弱的主要区域,生态系统抗干扰能力不强,自我修复能力下降,森林、草原植被自然恢复困难。生态建设面临治理范围广、面积大、立地条件恶劣等诸多问题,生态修复区涉及人口众多,多与农牧地区高度重叠,生态系统十分脆弱,保护和修复难度大、战线长。历史遗留矿山地质环境治理资金需求较大,长期可持续发展面临严峻挑战。

发展不平衡问题仍然突出。我国已全面建成小康社会,开启了全面建设社会主义现代化国家新征程,内蒙古自治区城乡之间、区域之间、人与自然之间不平衡不协调的矛盾仍然存在,亟待补短板、强弱项、固底板、扬优势。

自然灾害形势依然严峻。内蒙古自治区地处干旱与半干旱地区,是气候变化反应的敏感区域。气候变暖导致生态系统稳定性降低,蒸发量增大,局部地区降水减少,干旱区范围扩大,草原枯草期延长,农作物单产不稳定,牧草物候期提前,林地地温升高,水分亏缺,易引发沙尘暴、雪灾、大风等极端灾害,对经济社会可持续发展和人民生命财产安全造成威胁,城乡安全韧性急需加强。

公共安全形势日趋复杂。内蒙古自治区公共安全形势虽然总体平稳、趋向好转,但影响城市公共安全和城乡社会稳定的因素依然存在,安全风险防控力度还需进一步加大。

第二章 国土空间保护开发目标与战略

面向全面建设社会主义现代化国家新征程,立足资源环境承载能力和国土空间开发适宜性,发挥区域比较优势,统筹推进自然资源综合利用、城乡统筹均衡发展、生态环境保护、基础设施建设,加快形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间保护开发新格局,提升国土空间治理现代化水平,建设好祖国北疆亮丽风景线。

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话和指示批示精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,支撑构建新发展格局,深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,突出我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地,以及我国南北开放重要桥头堡的战略定位,坚持人与自然和谐共生,统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,坚持不搞大开发、共抓大保护,统筹国土空间保护、开发、利用、修复,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,提高国土空间品质,提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,形成以生态优先、绿色发展为导向的国土空间新格局。

第二节 主要目标

综合考虑内蒙古自治区战略定位和发展条件,坚持目标导向和问题导向相结合,到2035年,内蒙古自治区国土空间保护开发要力争实现以下主要目标。

国土空间格局功能明晰,区域整体竞争力大幅提升。优化调整国土空间保护开发布局,农产品主产区、重点生态功能区、城市化地区的保护利用开发空间功能明晰,基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

生态安全屏障更加牢固,可持续发展能力显著增强。加快建设我国北方重要生态安全屏障,节约资源和保护生态环境的国土空间利用方式总体形成,草原退化、土地沙化和水土流失态势有效遏制,林地保有量稳中有增,生物多样性得到切实保护,生态环境根本好转,生态系统更加稳定,生态功能显著提升,基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化。

农牧用地布局结构明显优化,绿色农畜产品供给增强。在“三区三线”划定成果的基础上,划定基本草原,突出粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农畜产品优势区功能,农畜产品生产基地向高端化、智能化、绿色化加速转型,现代化农牧业与生态农牧业发展成效显著,绿色农畜产品供给保障有力,乡村振兴取得明显成效,农牧业资源利用高效,农村牧区生态宜居的新格局基本形成。

城镇集中集聚集约成效凸显,城乡区域发展更加均衡。推进以城市群和中心城市为核心、以边境城市和沿边口岸为依托、以旗县中心城镇为补充的城镇体系建设,基本形成多中心带动、多层级联动、多节点互动的新型城镇化格局,城镇用地节约集约利用水平明显提升,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,人居环境明显改善,城乡区域发展更加均衡。

基础设施建设体系趋于完善,国土空间保障能力明显提升。加大区域性、综合性重大基础设施建设空间保障力度,基本形成以国家铁路网、高等级公路网、航空网、信息网、能源网、水利网为主骨架,地方基础设施为补充的网络化基础设施廊道空间,综合交通、信息通讯、物联网、能源网等基础设施互联互通水平明显提升,水利基础设施更加完善,防灾减灾救灾体系基本建成,抵御自然灾害能力显著提升。

展望2050年,内蒙古自治区国土空间格局全面优化,生态环境更加优美,生产方式和生活方式全面实现绿色转型,人民生活更加美好。新型工业化、信息化、新型城镇化、农牧业现代化全面实现,符合战略定位的现代绿色产业体系、新型城镇体系、基础设施体系全面建成,总体形成科学合理和节约集约的生产、生活、生态空间,现代城市、田园风光、草原牧歌交相融会,我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障更加牢固,国土空间治理体系和治理能力全面实现现代化,推动建成生态环境良好、经济文化繁荣、社会和谐稳定的现代文明之区。

第三节 保护开发战略

内蒙古自治区区域位置独特,自然和生态资源丰富,民族文化多姿多彩,发展潜力巨大,战略地位重要。国土空间保护、开发、利用、修复重点围绕我国北方重要生态安全屏障,祖国北疆安全稳定屏障,国家重要能源和战略资源基地,国家重要农畜产品生产基地,我国向北开放重要桥头堡的战略定位,全力实施五项战略。

全域保护战略。坚持从维护国家生态安全的战略高度把握内蒙古自治区国土空间发展方向,谋划国土空间保护开发新格局,坚定不移贯彻绿水青山就是金山银山理念,坚决守住生态安全底线,统筹山水林田湖草沙系统治理,维护生态系统整体性、稳定性、安全性,提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的美好生活需要,实现生态惠民、生态利民、生态为民,加快建设我国北方重要生态安全屏障,把“万里绿色长城”构筑得更加牢固稳固、美丽亮丽。

集聚开发战略。加快转变经济发展方式和国土开发方式,坚持在集聚开发的基础上推动区域协同均衡发展,优化国土空间布局和生产要素配置,引导资源、人口、产业在城镇集聚,推动资源节约集约高效利用,走集中集聚集约发展的路子。深入推进以人为本的新型城镇化,统筹兼顾经济、生活、生态、安全等需要,着力提升城镇综合承载能力和资源配置能力,建设以人民为中心、生态文明为引领、绿色低碳为导向,集疏有序的城镇体系。

绿色高效战略。坚持最严格的耕地保护制度,在划定耕地和永久基本农田保护红线的基础上,加强数量、质量、生态“三位一体”耕地保护,为端稳中国“粮食饭碗”作出更大贡献。推动农畜产品生产加工向标准化、品牌化、生态化、安全化、集约化、规模化、高端化发展,打造绿色优势农畜产业集群,加快建设国家重要农畜产品生产基地,努力为国家提供更多优质绿色农畜产品。助力实现“双碳”战略目标,加快转变能源工业发展方式,大力发展现代能源经济,实现煤炭清洁高效利用在国内领先,着力推动内蒙古自治区由化石能源大区向清洁能源大区转变。加强国家战略性矿产资源勘查,保障国家重要能源和战略资源基地建设空间,努力为国家提供更为稳定、更加安全、更加绿色的能源供给。

魅力草原战略。加强草原保护与修复,依托大草原等自然景观和特色地域文化等历史资源,构建独特的景观体系,打造人文生态旅游区,塑造自然、人文、乡村魅力风光,建设祖国北疆亮丽风景线,守好这方碧绿、这片蔚蓝、这份纯净。

固边强堡战略。坚持把稳定摆在全局的突出位置,牢记守望相助的嘱托,深入推进固边兴边富民行动,加强沿边地区基本公共服务和重大基础设施用地保障,预留重要国防通道,促进边境牧民人口稳定,提升守边固边能力,筑牢祖国北疆安全稳定屏障。主动服务国家经略周边和对外开放战略,深度融入共建“一带一路”,加强口岸智能化建设,支持城镇口岸融合、军民融合、跨境融合深度发展,推动形成口岸带动、腹地支撑、边腹互动的空间格局,守好祖国“北大门”,为加快建设祖国北疆安全稳定屏障,巩固发展民族团结、社会稳定、边疆稳固、口岸繁荣提供空间保障。

第三章 以“三区三线”为基础,构建国土空间保护开发新格局

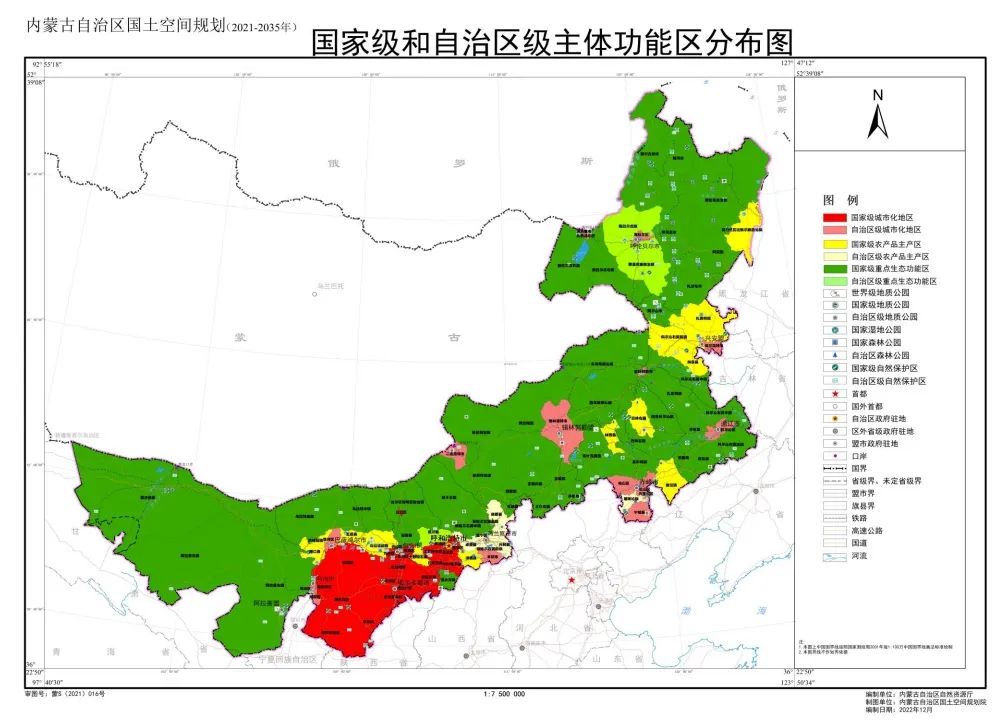

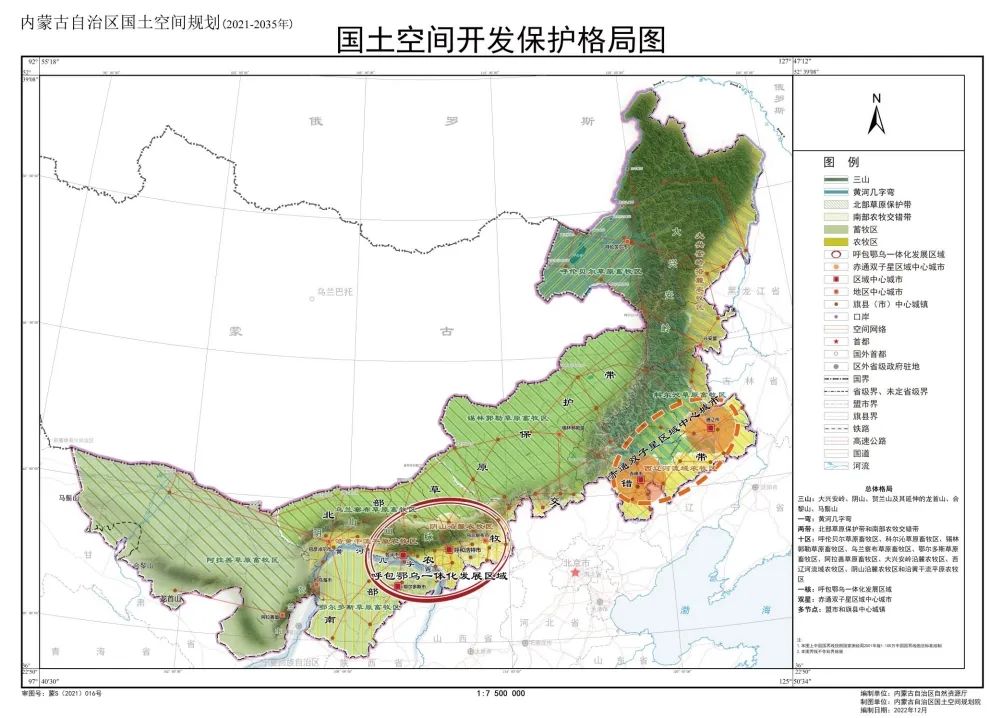

全面落实国家区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略,立足内蒙古自治区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性,统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线,优化农牧、生态、城镇空间,推进全域生态保护,构建“三山一弯,两带十区,一核双星多点”网络化的国土空间保护开发总体布局。

第一节 严守三条控制线

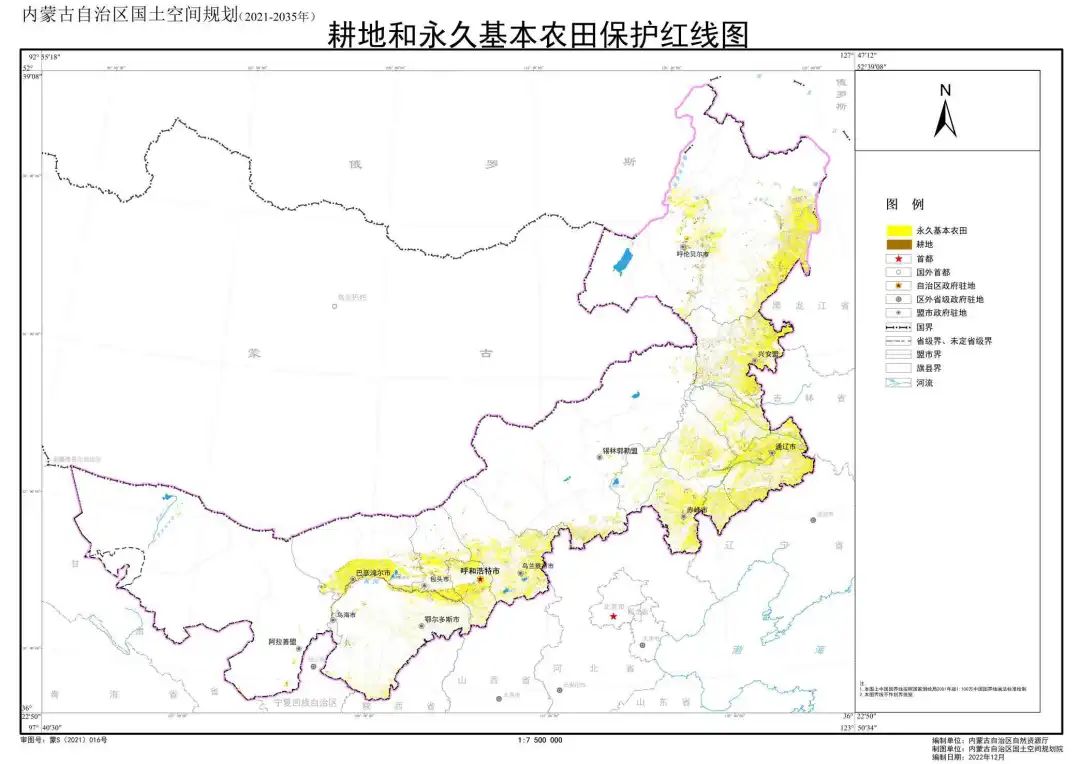

耕地和永久基本农田保护红线。按照国家“三区三线”划定规则,内蒙古自治区划定耕地和永久基本农田保护红线涉及12个盟市的95个旗县(市、区)。耕地和永久基本农田保护红线一经划定,未经批准不得擅自调整,优先保护城市周边永久基本农田和优质耕地,严格实施耕地用途管制,严格落实耕地占补平衡,严格控制耕地转为其他农用地,牢牢守住耕地和永久基本农田保护红线,保障国家粮食安全。

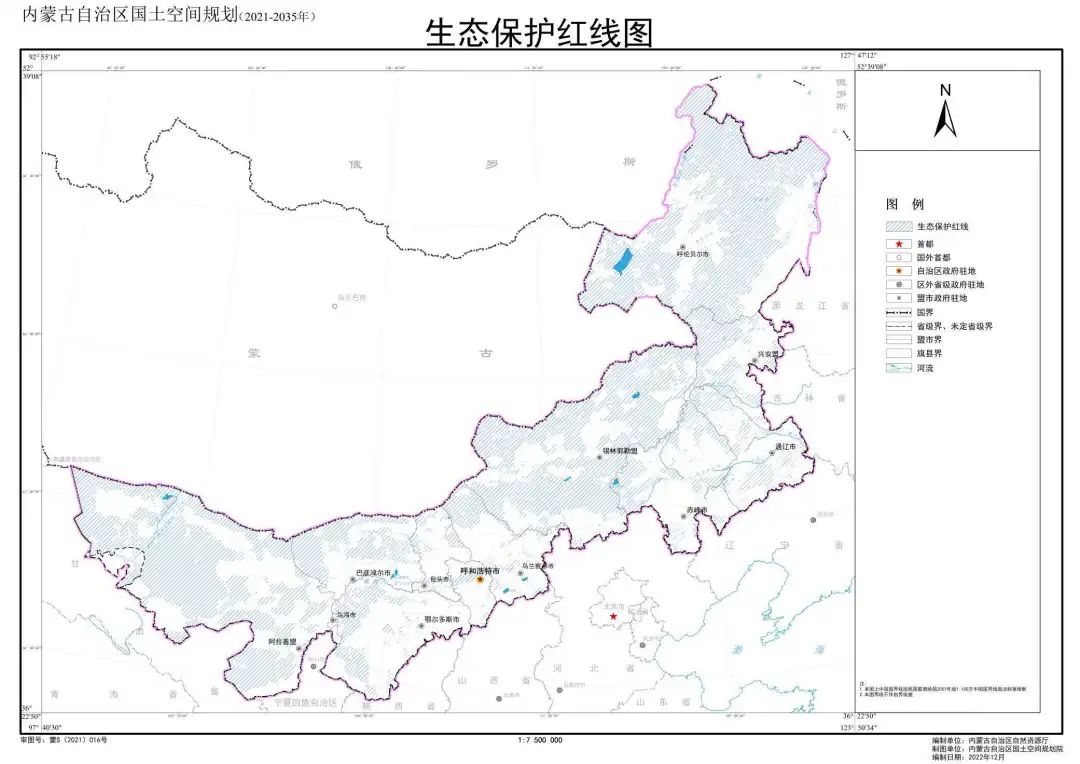

生态保护红线。将重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能极重要区域,以及生态极敏感脆弱的水土流失、沙化等区域划入生态保护红线,保护好重要的森林、草原、湿地、荒漠等生态系统,维护生态安全。内蒙古自治区划定生态保护红线面积59.69万平方千米,主要分布在呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、阿拉善盟、巴彦淖尔市和兴安盟。生态保护红线是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,一经划定,必须严格保护和监管。严格控制人为活动尤其是开发建设对生态系统的破坏和扰动,增强水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性等生态系统服务功能,注重城市化地区重要生态空间保护,严守自然生态安全边界。加强以生态保护红线为核心的自然生态空间整体保护和合理利用,提升生态系统质量和稳定性,提供优质生态产品。

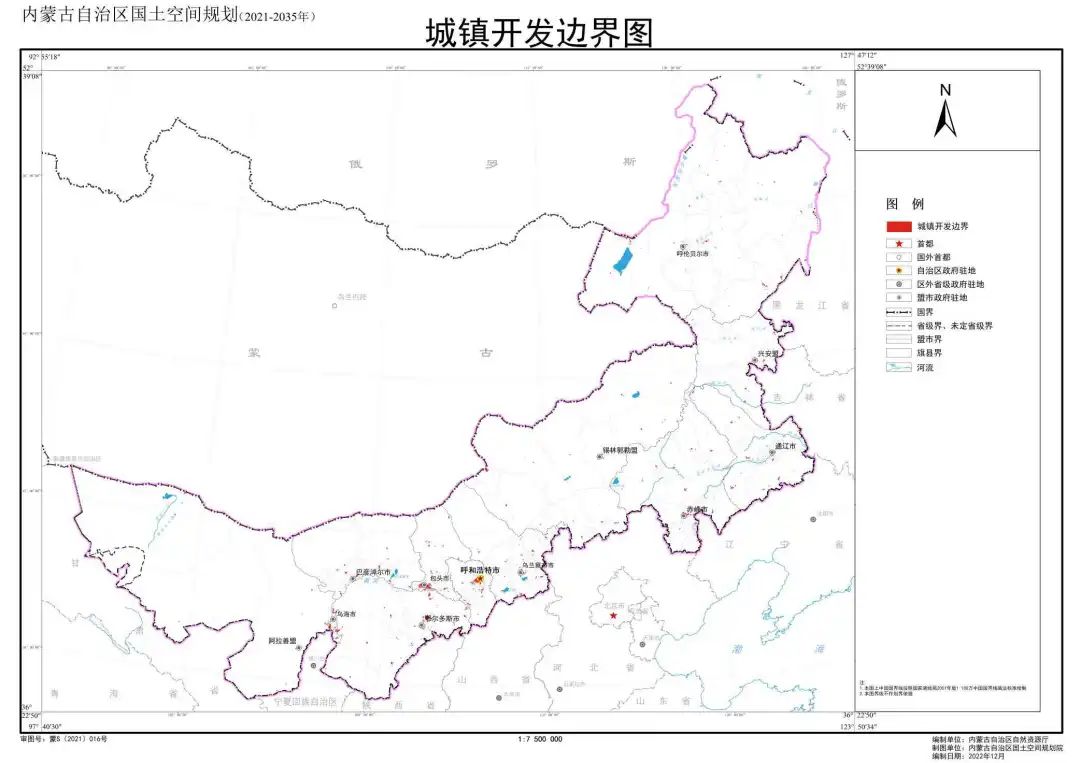

城镇开发边界。在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上,划定城镇开发边界,内蒙古自治区城镇开发边界面积控制在2020年现状城镇建设用地规模的1.3倍以内。严格城镇开发边界管控,城镇开发边界外不得进行城镇集中建设,禁止违规建设新城、新区及各类开发区,有序推进开发边界内工业化、城镇化内涵式发展,强化城镇集中建设区管控,注重新城区建设与存量改造相结合,引导人口向城镇集中、工业向开发区集中,推进城镇、产业集中集聚集约发展。城镇开发边界内的现状建成区、规划集中连片的城镇建设区、城中村和城边村、依法合规设立的开发区等应划入城镇集中建设区,重点保障生产生活生态和安全空间需求;在城镇集中建设区外可划定弹性发展区,重点应对城镇发展的不确定性;有条件的城镇划定特别用途区。城镇开发边界内实施战略留白,为长远发展谋划预留战略空间,促进城镇空间与农牧空间、生态空间有机融合。新增城镇建设用地应当避让地质灾害高风险区等不适宜建设区域,在地质灾害易发区进行城市、村镇规划和工程建设时,必须开展地质灾害危险性评估,提高地质灾害防治能力。

第二节 优化主体功能区

完善农产品主产区。立足资源环境禀赋和农牧业发展条件,优化农产品主产区,确定土默特右旗、巴林左旗、林西县、敖汉旗、五原县、磴口县、乌拉特前旗、杭锦后旗、凉城县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县、莫力达瓦达斡尔族自治旗为国家级农产品主产区,确定喀喇沁旗、卓资县、商都县、兴和县、察哈尔右翼前旗为自治区级农产品主产区。巩固农产品主产区空间格局,保障国家粮食安全和重要农产品供给,加强生态环境保护建设,推进绿色兴农兴牧、发展现代化农牧业。发挥大兴安岭沿麓、西辽河流域、阴山沿麓、沿黄干流平原农牧区农产品供给优势,推动实施乡村振兴战略,强化支农惠农政策,健全耕地保护补偿制度,发挥农产品主产区优势,加强高标准农田建设,加快农业基础设施建设,维护农产品主产区功能的稳定,建设国家重要农畜产品生产基地,禁止开展大规模高强度工业化城市化开发。

优化重点生态功能区。立足自然条件和资源禀赋,以生态系统的完整性和连通性为基础,优化重点生态功能区,确定清水河县、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗等42个旗县(市、区)为国家级重点生态功能区,陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、武川县为自治区级重点生态功能区。筑牢重点生态功能区格局,推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,加强黄河重点生态区、北方防沙带、东北森林带生态安全屏障建设,增强大兴安岭、阴山山脉、贺兰山山脉生态廊道功能,加强黄河、西辽河、嫩江等流域水域生态环境保护治理,完善防沙治沙体系,协调好草原畜牧业发展与草原保护的关系,提升生态产品服务功能,保障国家和区域生态安全,推进内蒙古自治区生态修复与绿色发展,优化产业布局,适度发展旅游。建立生态保护补偿机制和地区间横向援助机制,加大生态环境保护对利益损失重点生态功能区补偿力度,引导人口向城市化地区集中,严格生态空间管控,禁止开展大规模高强度工业化城市化开发。

优化城市化地区。坚持集中集聚集约发展原则,优化城镇空间结构和布局,确定新城区、土默特左旗、昆都仑区、青山区、东胜区、达拉特旗等22个旗县(市、区)为国家级城市化地区,海勃湾区、红山区、科尔沁区、海拉尔区、满洲里市等18个旗县(市、区)为自治区级城市化地区。统筹城市化地区发展,依托呼包鄂榆城市群建设,强化呼包鄂乌一体化发展区域的引领作用,打造向北开放战略支点,推动赤峰市、通辽市发展成为带动内蒙古自治区东部地区高质量发展的区域性中心城市,协调推进中心城市、中心城镇多节点式发展,完善满洲里市、二连浩特市等重点边境口岸城镇建设。健全城市化地区迁入人口教育、就业、医疗、社会保障、住房保障体系,切实保障迁入人口享有均等基本公共服务和同等权益,推进以人为中心的新型城镇化,建设国家重要能源和战略资源基地,逐步形成区域协同、集聚发展、城镇功能显著的空间格局。

细化主体功能区划分。立足内蒙古自治区资源禀赋和经济社会发展实际,统筹保障能源安全、边疆安全和文化安全,在农产品主产区、重点生态功能区、城市化地区基础上,叠加确定能源资源富集区、边境地区和历史文化资源富集区。

能源资源富集区。在充分衔接耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上,划分能源资源基地、国家规划矿区、重点勘查开采区和矿产资源保护区。推进煤炭、稀土、金属、晶质石墨等能源资源基地区产业集聚发展,强化国家规划矿区空间保障能力,优化资源配置,推动优质资源规模开发和集约利用,推进额济纳旗北山及周边地区、大兴安岭地区、华北地台北缘成矿带重点区域勘查,加强矿产资源保护区保护和管控,建立动态调整机制。

边境地区。立足地区特色和优势,通过沿边中心城市-口岸城镇-固边嘎查(村)三级组团联动,发展规模化产业,加速完善北部沿边经济带发展布局,以满洲里、二连浩特、甘其毛都、策克等口岸建设为核心,强化口岸与周边中心城市的纵向服务体系,完善口岸与内地市场的纵向联系,向北积极对接俄蒙,延伸草原丝绸之路进入欧洲的多条贸易通道,增强产业吸附能力,强化基础设施和公共服务设施建设的空间保障,着力解决边境地区人口“空心化”,推动固边安边兴边。

历史文化资源富集区。基于内蒙古自治区历史文化资源分布特征,叠加确定草原历史文化区和历史文化遗址保护区,统筹呼伦贝尔草原、科尔沁草原、锡林郭勒草原、鄂尔多斯草原和阿拉善草原历史文化保护区文化遗产全要素保护,加强历史文化遗产保护区内历史文化名城、名镇、名村保护,推进辽代上京城和祖陵遗址群、红山文化遗址群、阴山岩刻遗址群、万里茶道(内蒙古段)申遗基础性工作,实施文化遗产系统性保护工程。

来 源:内蒙古自治区人民政府网站

蒙公网安备15010202151632号

蒙公网安备15010202151632号

扫描二维码或长按识别二维码

扫描二维码或长按识别二维码